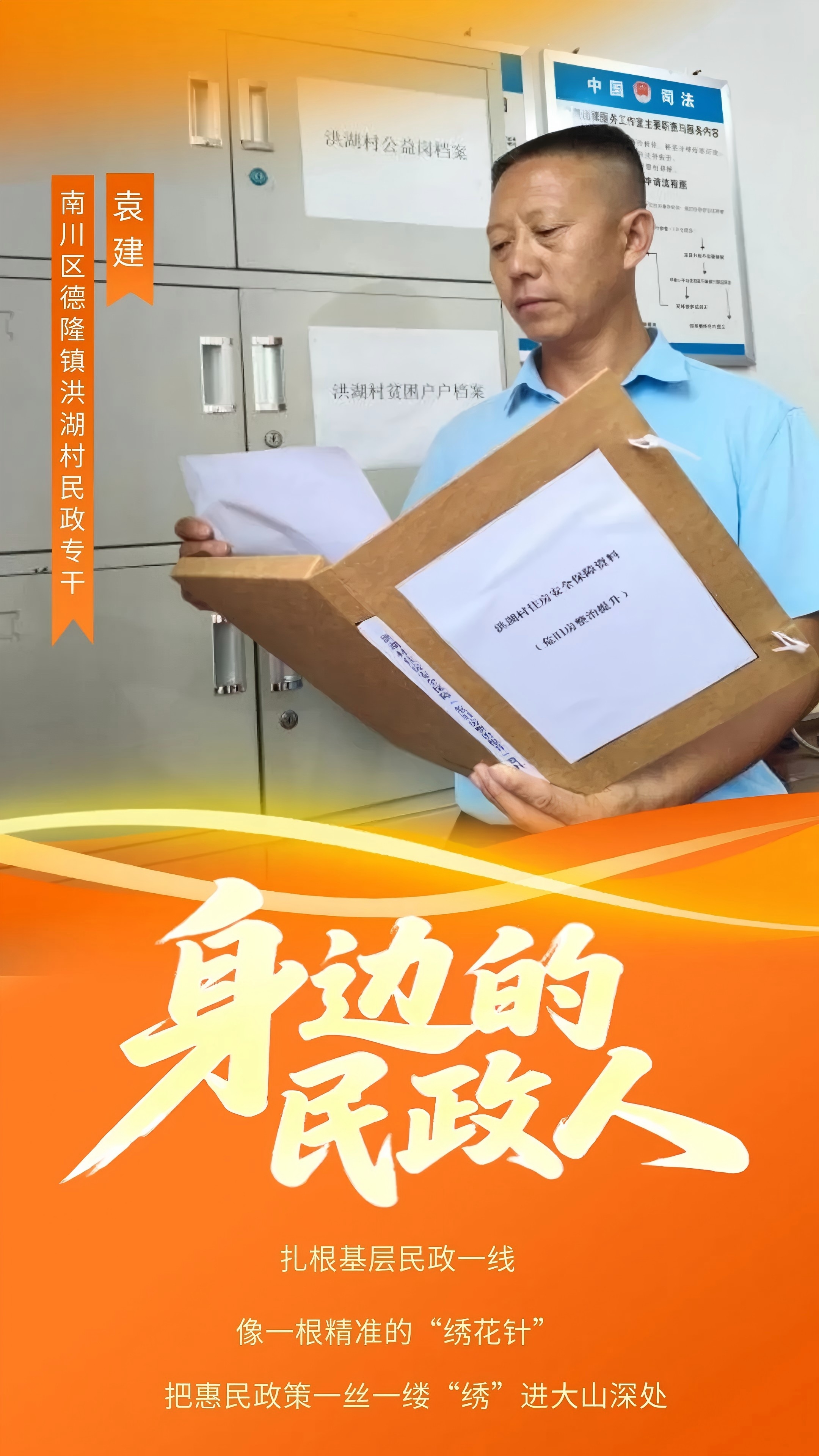

在南川区德隆镇洪湖村,乡亲们提起村支书兼民政专干袁建,总会竖起大拇指:“袁专干就是咱的‘定盘星’,有他在,天塌下来心都不慌!”

扎根基层民政一线5年,袁建像一根精准的“绣花针”,把党的惠民政策一丝一缕“绣”进大山深处,织就了一张兜住、兜准、兜牢的民生安全网。

一句嘱托:

“把乡亲们照顾好,才是大孝!”

袁建的家不算宽裕:妻子在城区务工,女儿在外打拼,家里只剩他和需长期服药的老父亲相互照料。凭他的能力,外出务工每月至少能多挣3000元,但当他翻开前任书记留下的“困难台账”,便再也迈不开离开的脚步。

“民政是困难群众的最后一道防线,乡亲们的事没人管,绝对不行!这份责任,我必须扛。”朴实的话语,成了他五年坚守的誓言。

从此,田埂院坝成了他的“移动办公室”。揣着那本磨得卷边的《民情记录本》,他用脚步丈量全村12个村民小组的每一寸土地,逐户走访摸清困难群众的冷暖。

夜色下的病榻旁,老父亲总用浓重的乡音反复叮咛:“把村里的乡亲们照顾好,这才是真正的大孝!”这句家训,成了他扎根基层的“精神坐标”。

一沓账本:

“比自家账还清的‘民情账’”

“民政工作,差之毫厘,谬以千里。”袁建常把这句话挂在嘴边。精准,是他认准的民政工作生命线。他那几本被翻得页脚卷曲、纸页泛黄的《民情记录本》,已更新230余次:谁家几口人、月均收入多少、老人几号要买降压药、残疾人需哪种轮椅,甚至谁家屋顶可能漏雨,都密密麻麻记录在册。

冬天围炉、夏天蹲院坝,他总把生硬的政策讲成“家常话”:“王伯伯,住院自付超3000元能报六成,最高5000元!”“李嬢嬢,一级残疾除低保外,每月还能领180元残补!”原本生硬的政策条文,经他一讲,变成了群众看得见、摸得着的生活盼头。

68岁的孤寡老人黄大爷曾担心“申请供养会被关在敬老院”,袁建六次上门,坐在炕头一笔笔算“保障账”,终于让老人放下顾虑。如今,黄大爷逢人就说:“这里有人照顾、有伙伴聊天,比家里强多了!”

一条便道:

“把关怀修到群众心坎里”

在袁建看来,民政工作不光要“兜底线”,更要“解难题”。看到村里几户残疾人和独居老人雨天出行“一脚泥、一脚水”,他急得几夜没睡好。一次次跑镇农业服务中心、财政所协调,终于争取到5万元专项资金。

一个月后,800余米长、1.2米宽的水泥便道直通困难户家门口,轮椅能稳稳推行,雨天再也不用“深一脚浅一脚”。

特困户王奶奶家曾要到300多米外的村口挑水,袁建看在眼里、记在心上。他协调来PE输水管道,带着村民义务施工2天,清亮的自来水“哗啦啦”流进王奶奶家的灶台。

搬石头、填路基时,他手上磨出了血泡,却笑着说:“路平了、水通了,党和政府的关怀才算真到了群众心坎里!”

一串数字:

“群众笑脸比奖状金贵”

深耕基层5年,袁建的《民情记录本》已写满3大本:困难群众实现“应保尽保、应养尽养”,紧急临时救助从申请到发放最快5天到位,群众满意度达98%;为23名行动不便的残疾人代办证件年审,帮55户老人填报救助申请,材料报送准确率始终100%。

这份付出换来了沉甸甸的认可:洪湖村党支部连续四年获评镇级“先进党支部”“先进集体”,他个人多次获“优秀工作者”“优秀共产党员”等表彰。面对荣誉,袁建总憨厚地摆手:“民政是党和政府联系群众的‘连心桥’,一头连党心,一头牵民心。只要乡亲们眉头舒展了、日子有奔头了,这比任何奖状都珍贵!”

如今,第四本《民情记录本》已经翻开。袁建像棵历经风雨的老槐树,把根更深地扎进乡村泥土;又像一座不断加固的桥,稳稳地将民政政策的阳光雨露,送到大山深处每一个需要的角落。洪湖村的“定盘星”,仍在继续闪耀。