大昌

巫山大昌镇位于长江支流大宁河中段,巫山东北部,离巫山县城距离约60千米。大昌镇历史文化悠久,地理位置显要,依山傍水,青砖黛瓦,是重庆著名的历史文化名镇。

大昌古称泰昌,商周时期曾为夔子国的都城,战国时代秦昭襄王在此设置巫县。西晋时期在此设泰昌县,据《巫山县志》记载,“西晋太康初年(280),在此设泰昌县,因避北周文帝宇文泰讳,改名大昌,取大吉大昌之意”。清康熙九年(1670),废除大昌县,并入巫山县。

大昌境内地势复杂,陡峭的山峦是天然的屏障,低陷的峡谷用作河床走廊,“上扼巴蜀,下控荆襄”,自古就是兵家必争之地。从春秋时代楚、夔、巴、蜀之争到三国时期的夷陵之战,从明末张献忠起义军三过大昌,到清初“夔东十三家”义军抗清,再到嘉庆年间白莲教起义王聪儿、冉天元反清,大昌一地都难逃战火洗礼的命运。

西晋建制以后,大昌镇的先民在此筑城,因当地长期为郡县治地,又是大宁河的重要码头,是药材和山货的重要集散地,形成了当地商贸兴盛、文化繁荣的盛景。虽历经战火无数,但今天的大宁河畔,大昌古镇依然保留着原来的风貌。

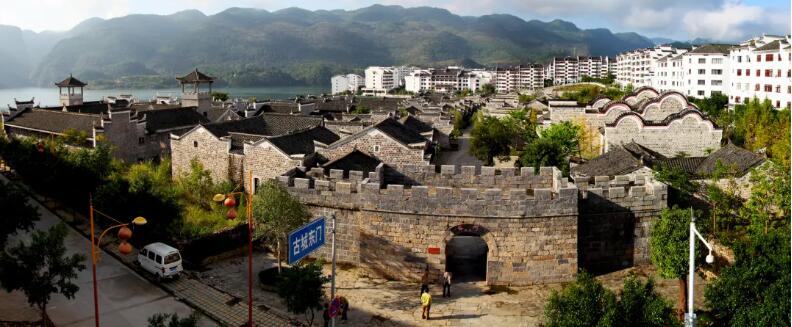

大昌古镇始建于晋,距今已有一千七百多年历史,是三峡地区唯一保存完整的古城。三峡工程建设时,因水位升高,原大昌古镇沉入江底,古镇的三十栋古民居、三座城门、两座古庙完成整体搬迁,创造了世界古民居保护史上的奇迹。

现大昌古镇城内建筑多为清代所建,大体上保持了清代大昌城的风貌。大昌古镇占地约10公顷,东西主街长约350米,南北长约200米,是一座“四门可通话,一灯照全城”的袖珍古城。

古城现存东、南、西三道城门,东为朝阳门,西为永丰门,南为通济门,城门与古城墙都保存完好。古镇有两条主要的街道,东西街长约240米,南北街长150余米。街上牌坊和古建筑群雕梁画栋,翘角飞檐,古风浓郁。

古城街道两旁的民居建筑共计三十七幢,大多为明清时期建筑,四合井院、木质门面、双筒屋檐、青砖黛瓦。院落与院落之间,由高耸的风火山墙隔断,具有浓郁的徽式风格,也融合着川渝民居传统特色。

古镇最有名的是温家大院,建于清朝,距今已有二百多年的历史。温家祖上曾官至巡抚,大堂上题有匾书“祖遗厚德世代昌隆”八个遒劲有力的大字。

温家大院由二重四合院、三个天井、一个大花园和几十间房屋构成,总占地320多平方米。由于大院在大昌古城中占地面积最大,因而温家大院在当地也有“温半城”的说法。

除了温家大院,古城中还有关帝庙、钱庄、古城人家等游览景点,颇具特色。出古城东门向北,有古城的“场”——大昌集市,在这里可以感受当地热闹非凡的民俗风情。

在大昌古镇还有一台融合了巫山大昌盐帮文化、巫文化内涵、三峡皮影、民俗风情特色和非物质文化遗产传承的实景演出。演出以巫山盐帮文化为主线,加入原生态巫山民间山歌、杂技、吐火、巴蜀战鼓舞、三峡皮影、踩堂戏、渔鼓(竹琴)等非遗传承表演形式,内容丰富,精彩纷呈。

2003年,三峡库区开始蓄水,大昌古镇整体生态搬迁。随着蓄水水位来到175米以上,原古镇旧址沉入水底,大昌湖呈现在世人面前。

大昌湖南北长6.14千米,东西宽7.84千米,是三峡工程蓄水后形成的库区面积最大的湖泊。当地政府在这里规划建造了大昌湖国家湿地公园。

大昌湖湿地公园是大昌镇的又一道风景线,碧绿的湖水将大昌古镇包围其中,形成高峡平湖、湖中半岛的美丽画面。湖中生态完好,水质清澈,动植物繁多。湖边的柑橘等产业林扎根土壤,茂密生长。

湿地公园与大昌古镇构建了大昌镇自然与人文交相辉映的和谐画面,山、水、林、田、湖共存,极具浓郁地方特色。2021年,大昌湖被评选为“2021重庆市美丽河湖”。