西沱

北纬30度地带,历来神秘。埃及金字塔、百慕大三角都在这个神奇的地带上。而重庆石柱的西沱古镇也在这条纬线上。“西沱”是新中国成立之后的名字,此前一直被称为“西界沱”。

从东汉献帝初平六年(195)益州牧刘璋划分巴郡重新设置巴东郡(初称固陵郡)算起,西界沱得名距今已有一千八百多年。清代的李元在《蜀水经》里称此地为“石鼓峡”,陈登龙在《蜀水考》中称此地为“界滩”。宋元时期,西界沱设立了梅水沱驿站,足见西界沱的地位。

西沱镇位于石柱县西北端长江边,与长江明珠——石宝寨隔江相望。据记载,西沱镇原名西界沱、回水沱、江家沱,秦汉时期为施州(今湖北恩施)西境,与临江(今重庆忠县)分界于江家沱,是巴东之西界、益州之东境,故名“西界沱”。“沱”为可以停船的水湾,一路奔腾的长江在此处猛然折了一道弯,弯内有个天然的回水沱,因此才有了西界沱的名字。而西界沱作为连接渝鄂的交通驿站,久而久之形成货物集散地。清乾隆二十七年(1762)在此设巡检司,一时商贾如云。他们将盐、皮货、丝绸等特产,经长江上游的成都、重庆等地运到西界沱,再转运到鄂西以及渝东南与黔、湘两省交界的酉阳、黔江一带,西界沱成为渝鄂边贸重镇。

清《石柱直隶厅志》记载,“水陆贸易,烟火繁盛,俨然一郡邑也”,道出了西界沱的繁荣景象。

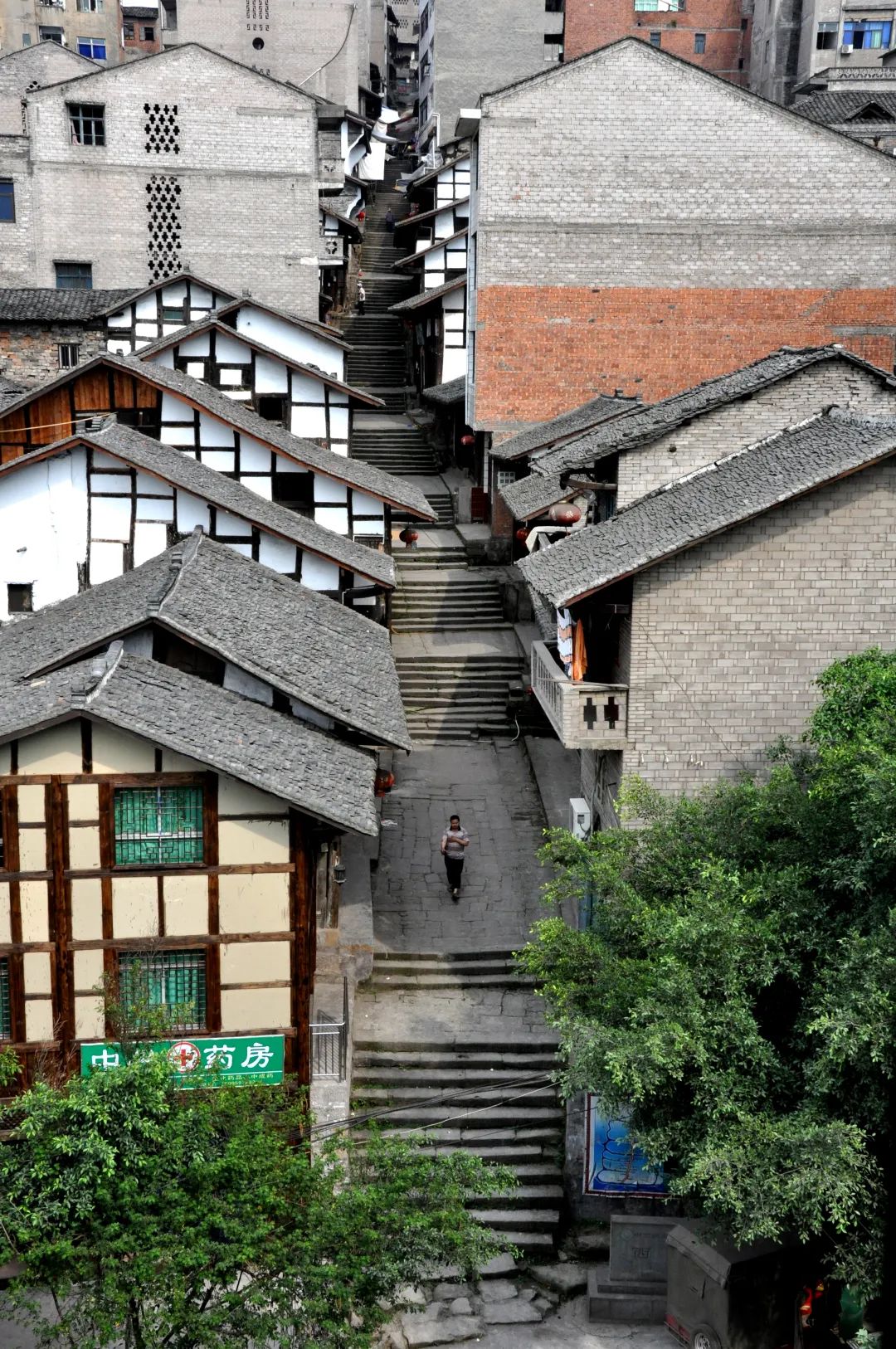

西沱镇是一个因为转运川盐而发展繁荣的盐镇。作为“川盐济楚”的重要通道,西界沱每年有大批的外地盐商涌入,出现了极具特色的民居聚落和传统建筑,形成了颇有特色的“川盐古道”文化。最著名的莫过于拥有“长江第一街”之称的云梯街。据传东汉末年,当时的商贾们为了招徕顾客,开始在长江边建房开店,商铺一层层随着山势向上延伸,最终延伸到了山巅。云梯街垂直于长江,共有113个石阶台面、1124级石阶踏步,层层叠叠,错落有致,状如云梯,从江边层层递升,直达独门嘴之巅,全街长达五里。唐代大诗人白居易赶赴忠州刺史任,途经西沱,曾游览云梯街,并赋诗一首:“蕃草席铺枫叶岸,竹枝歌送菊花杯。明年尚作南宾守,或可重阳更一来。”盛赞云梯街景色。

古镇现存众多文物古迹,明清时期古建筑尤多,有富丽堂皇的禹王宫、大寺、八角庙、武庙、三楚堂、万寿宫、文昌宫、桂花园等遗址,古色古香的会馆、洁白飞翘的风火墙、随山而建的吊脚楼、弯弯曲曲的青石板街道、枝繁叶茂的黄葛树,构成一幅美丽的巴渝风俗画。在西沱镇云梯街的尽头,有一棵数百年的古树,被称为“一树遮三镇”。以此树为地界,云梯街以下为石柱县,以上为万州区,两侧为忠县。

2003年西沱古镇被列为首批“中国历史文化名镇”,2008年被评选为“巴渝新十二景”之一,正式更名为“西沱天街”。

三峡水库蓄水成库后,西沱云梯古街被淹没五百米,不少精华部分消失了。不过依然保存着临街成铺、屋后吊脚特色,层次错落,丰富多变的建筑景观,不失“长江沿岸最古老的奇特建筑明珠”的美名。

穿越千年西沱镇,漫步在云梯街,仿佛能看到穿着草鞋的“背盐人”,背着沉甸甸的川盐,迈着沉重的步伐,一步步沿阶而上;长江码头上,还有一群盐汉子正在喊着号子,从船上搬运着货物。极目远眺,暮色沉沉的山峦,浩瀚的长江百舸争流……

因盐而兴,因盐而落。如今的西沱镇,相比于其他古镇,少了一份喧嚣与浮华,多了一份沉静。每逢佳节,历史悠久的文化民俗表演,使游客在饱览美景之余,还可感受到西沱古镇的文化底蕴。