天赐城

在巫山县城西北方的龙溪镇天城村,有一处南宋时期的天赐城遗址,它是南宋时期为抵抗蒙古军南侵而修建的一座军事堡垒。虽然天赐城只留下了遗迹,但依然能感受到悠远的历史光影。

时光回到13世纪。1235年开始,蒙古想灭掉南宋,蒙古铁军开始向南侵占。到了1241年,成都失守,四川只有重庆一带可守,形势岌岌可危。第二年十二月,余玠出任四川安抚使兼知重庆府,他把全川的指挥中心迁到了重庆,并以合州钓鱼山作为防御据点,围绕钓鱼山的周边各城都要建立山城,之后就有二十座山城建立,而且山城防御体系屡建奇功,让蒙古军队很是头痛。在此过程中,大宁监的天赐城就这样诞生了。

这里要说到著名的大宁监和大宁县。北宋开宝六年(973),原来的北井县地域从大昌县中分出来,设立大宁监,中心就在今天巫溪县的城厢镇,也就是大宁古城所在地。南宋时期时这样的建制没有变化,天赐城还是属于大宁监。到了清朝,大昌县并入了巫山县,所以今天天赐城的遗址才归属于巫山县。

天赐城所在的地方,在大宁河的右岸,海拔约650米,山体非常陡峭和险峻,用来当军事基地,真是一夫当关万夫莫开。虽然大山很险峻,但山顶的视野却是一览无遗地开阔。更重要的是,山顶的地势非常平坦宽敞。这里简直就像是上天赏赐的风水宝地,所以被称为天赐山。那么相应地,山顶这座作为军事堡垒的城,就被叫作天赐城了。天赐城的地理位置非常重要,它地处四川、陕西和湖北三省的交界地带,可谓自古乃兵家必争之地。

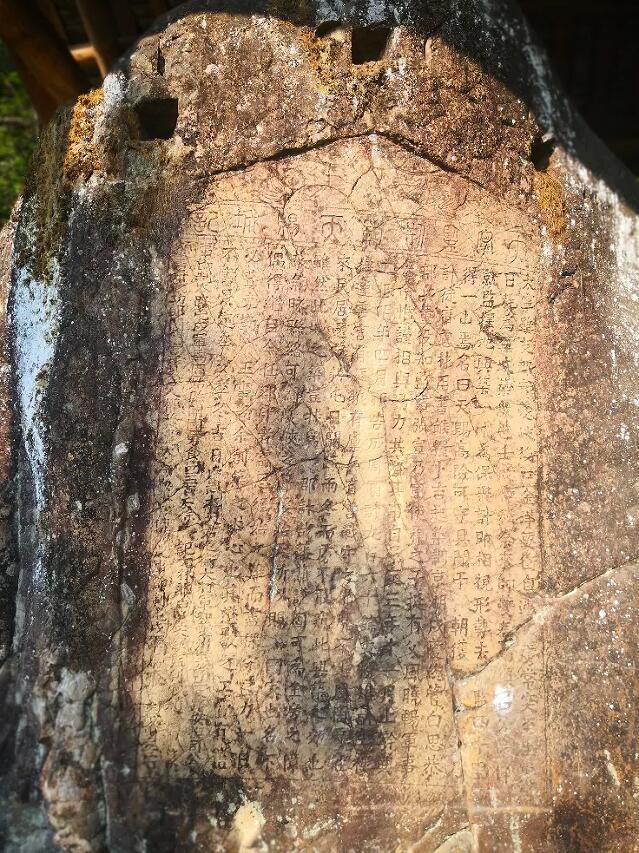

天赐城现在尚存的遗迹,包括大石碑崖刻、城墙脚石群和小石碑崖刻三处,都在半山腰。

如今天赐城遗址东门附近的松林中,有一处摩崖石刻,高3.5米、中宽3.5米,打磨的碑身高1.96米、宽1.22米,碑额篆书“大宁监创筑天赐城记”九个碗口般大字。除碑额外,全文419字,字体三厘米见方。这块碑由于年久失修已经朽坏,但大部分碑文还能辨认。这篇《大宁监创筑天赐城记》的碑文由当时夔州路的最高军事长官徐宗武撰写,从碑文内容就可以看出修建天赐城的重要性。

当时的大宁监属于夔州路,是夔州路的北大门。因为产盐,其经济地位也相当重要。当时,如此重要的大宁监却没有一处重要的军事防守设施,导致蒙古军队时常来骚扰。南宋景定三年(1262),徐宗武到夔州上任,他来的目的,就是要在大宁监选一块地方修建军事设施。于是,经朝廷同意后,当年十一月天赐城动工,第二年四月初就竣工了。天赐城当时是绕着天赐山山腰,修了一圈长达960丈(约合3200米)的城墙,上面设有雉墙箭垛、烽火台、瞭望塔、指挥楼、炮火发射阵地等军事设施,以及办公官署、库房、营房,还设有炮火发射阵地。城内有近一平方千米的面积,东西城门间约有1.5千米的距离。建好之后,连大宁监的治所也干脆搬到了城中,军民生活得到有效防御,当地老百姓也有了安全感。

当年,天赐城建成的时候,蒙古军队内部出了问题,根本无暇南侵。但几年后蒙军缓过劲来,又开始猛烈攻打南宋。1279年3月,南宋彻底灭亡。有意思的是,天赐城1263年竣工之后到南宋灭亡的十多年间,史书并没有蒙军攻打天赐城的记载。

当年元朝军队占领四川之后,把当年防御蒙军的八十多座城堡全部摧毁,但并没有摧毁天赐城的记载。据记载,在明代末期,明军曾经在天赐城驻扎过,说明有可能此时天赐城的军事设施还是存在的。几百年过去,如今的天赐城遗址,绝大部分城墙已经消失无踪,只有很少数的地方能够看到筑城的痕迹。不过,在一条沟中,还可以看到用粗石料堆砌的长约5米、高约4米的城墙墙脚。

如今到天赐城遗址寻古,可以前往最高处,在此处能寻到一处古观的遗址。据《巫山县志·寺观志》说,在天赐城的山顶,有一处道观,名为七星观,不过现在也已只是遗址了。