十三寨

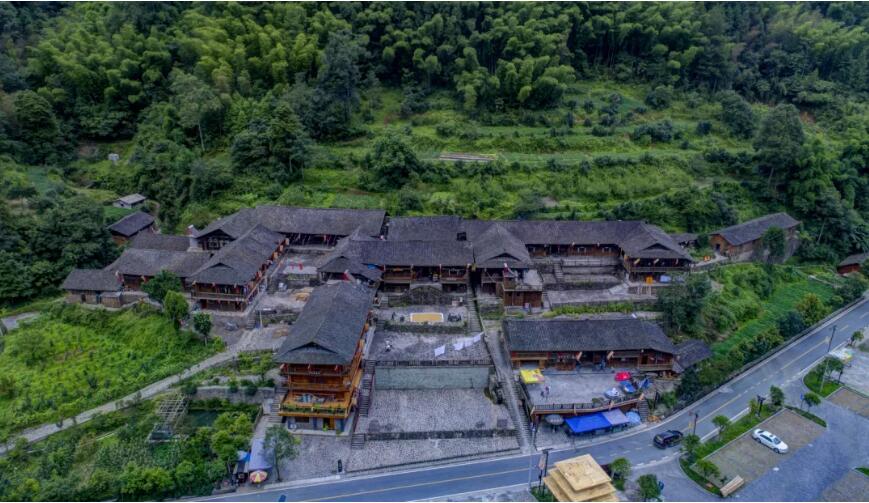

在离黔江城区约30千米的小南海镇,距小南海地震遗址公园不远处,有一座由十三个土家寨子组成的村落,被人们称为“土家十三寨”。凡是前来参观小南海地震遗址公园的游客,都少不了要到十三寨驻足游玩一番。

说起十三寨的由来,要追溯到先秦巴楚战争时期。相传因为战乱,一些巴人流亡到黔江地带,匿进山林中。为了抵抗自然灾害、应对危机四伏的山地环境,流亡至此的巴人以姓氏为单位进行群居生活。群居生活可以抵御外敌、防止野兽侵害,同时也能最大限度地在复杂的山地环境中发展农耕文明。

慢慢地,在这里,一个姓氏开始有了一个寨子,紧接着是第二个姓氏有了第二个寨子……最后,十三个寨子的规模渐渐形成,有谈家寨、何家寨、摆手寨、女儿寨等。从此,这个从前并无地名,也没有人类居住、活动过的板夹溪山沟,就被人们称为“十三寨”。

土家十三寨是我国第一个土家民族文化生态博物馆,有着民族文化“活化石”的意义。由于地处武陵山区,从前交通不便,与外界几乎无法互通消息,故而生活在这里的土家人,至今沿袭着古巴人的传统生活习俗,形成了独具特色的原生态民族风貌。

山歌就是这里保留的民族生态民俗之一。今天的游人来到土家十三寨,远远地就能看到竖立在山顶上的五个大字“山歌发源地”。这里的人们对山歌的传承,比“刘三姐”的故事更为久远。

秦朝著名的巴国女富商巴清,还有着一段与十三寨山歌相关的传说。相传秦惠文王设巴郡时,龙须寨后山的龙沟山出生了一个女孩,女孩啼哭如歌,歌声清亮如泉,故名巴清。巴清成年后嫁入荆竹盖上的覃家,成为黔江一带极具名气的“山歌之王”。她的山歌在当年盛极一时,因避乱躲进十三寨的巴人不知外间世事变化,将她的山歌带到山里,长长久久争相传唱,形成了悠久的历史传承。这就是人们将十三寨称为“山歌发源地”的原因。

或许是山区生活太过简单寂静,十三寨的人们天生对歌舞有着偏爱之情。农活狩猎之余,唱唱山歌哼哼小调,是十三寨寨民的一种风俗时尚,也是唯一的精神追求。在十三寨,要是谁家儿女不会唱山歌,那可是不合群、没本事的表现。经过数千年来的传承和积淀,十三寨形成了独特的山歌文化。

山歌已经成为十三寨寨民生活中不可缺少的一部分,这里流行着一句俗语:“板夹溪里二面坡,男女老少会唱歌。”在这里,人人都会唱山歌。生活中无论是婚丧嫁娶还是节日庆典,人们都习惯用山歌来表达情绪与心声。青年男女也有对山歌的习俗,若是二人看对了眼,在对歌的时候故意输给对方也是常有的事。

由于来自民间,山歌的创作规则十分简单。山歌的曲调变化不大,同样一种旋律,可以套用不同的歌词。歌词大多为即兴创作,或歌颂爱情、敬畏自然,或见物起兴、见景抒情。现编现唱的歌词只有一个要求,那就是必须押韵,否则就没法唱下去。据资料记载,仅十三寨的后坝老街一地,就有上百首山歌记录在册,其中多为土家礼仪歌谣、农耕文化歌谣、土家习俗歌谣等。

近年来,十三寨修建了全市首座土家山歌对唱廊亭,为山歌传习提供场所,同时也为游客欣赏民俗文化搭建平台;组建了三十人的山歌表演队,开展土家山歌常态化演出。

土家民俗文化的传承不只山歌,土家织锦、蜡染、竹编、刺绣、挑花、剪纸、木雕、石雕等民间工艺,也在这里得到了很好的保护与沿袭。

黔江土家十三寨,就像一幅展开的原生态民俗画卷,淋漓尽致地将黔江当地的土家族风情展现在世人面前。