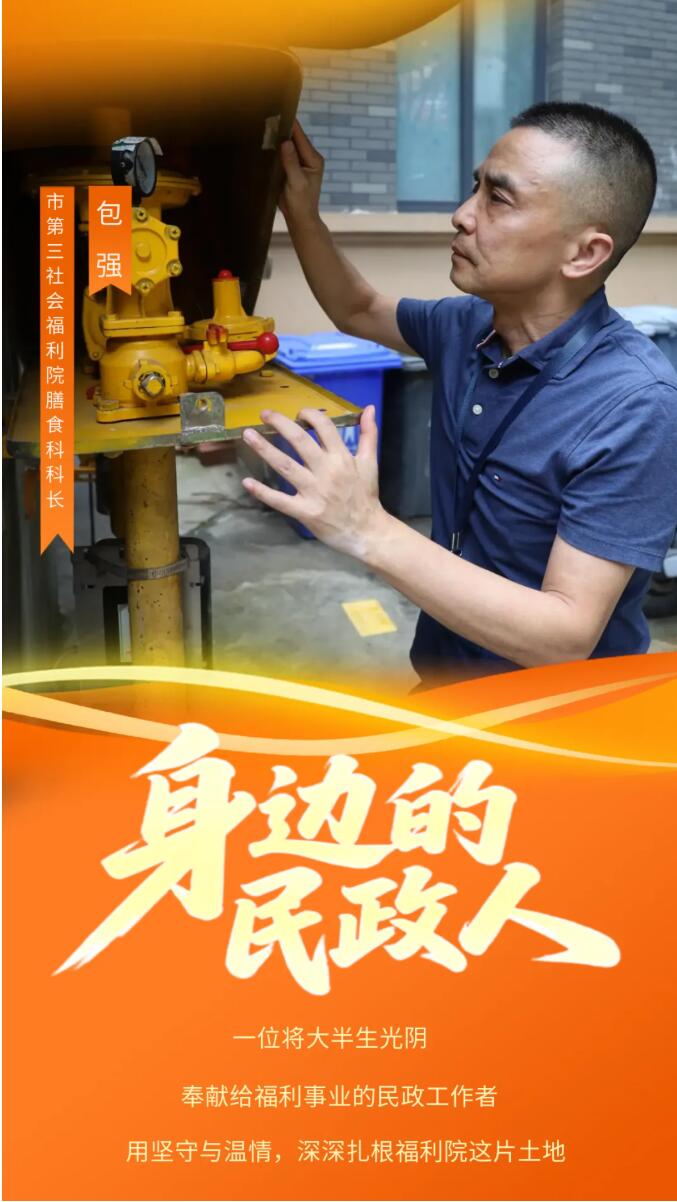

在市第三社会福利院,有这样一个身影,四十二载寒来暑往,他的双手,抚过无数老人的沧桑;他的目光,盛满对老人们的牵挂,温暖着每一颗孤寂的心田。他,就是包强,一位将大半生光阴奉献给福利事业的民政工作者,用坚守与温情,深深扎根福利院这片土地。

从“小包”到“老包”:掌心的温度焐热岁月

1983年的寒冬,16岁的包强刚毕业,揣着“找个工作”的简单念头,走进了市第三社会福利院的大门。他不会想到,这份偶然的生计,会成为一生的牵挂。

包强刚当养老护理员的日子,是浸透在消毒水与汗水里的。凌晨五点的走廊还浮着霜气,他已蹲在床边,为失禁老人更换床单,冷水溅在冻疮上,疼得指尖发麻;深夜的急救铃划破寂静,他抱着病重的老人往医院冲,棉袄被汗水浸透又被寒风冻硬;冬日给老人添棉被,皲裂的手碰着热水钻心疼,可触到老人温热的肩膀,那点疼又像被熨平了似的。

“有些老人的脸记不清了,但总有些瞬间,甜得能化掉所有累。”包强总想起这些碎片:临终老人塞给他的半块冬瓜糖,甜得能化掉整夜的疲惫;失智老人认不出亲人,却会对着他傻笑;他种的山茶花谢了,有老人偷偷捡了花瓣,放在他的办公桌抽屉里。

日子一天天过,怯生生的“小包”渐渐成了“老包”。包强也成了院里的“多面手”,担任养老护理员陪伴临终老人做最后的告别,化身园丁在门前栽种山茶花,在陪护患有精神疾病的老人时,通过下棋的方式进行心理安抚,帮老人修手机......护工唐大哥突发脑梗倒在岗位上,他连夜开车送医,守在急诊室外直到天亮。老人们说:“老包就像那香樟树,不声不响,却总能遮风挡雨。”

包强至今保留着一沓泛黄的纸条。那是老人们清醒时写的感谢信,有的歪歪扭扭画着两个牵手的小人,标注“这是我和强娃儿”;有的用红笔圈着“谢谢你”三个字。“这些比任何奖状都金贵。”包强摩挲着纸条边缘,指腹的老茧蹭过纸面,像在抚摸那些温柔的时光。

年轮里的担当:把“责任”二字刻进时光

1986年深秋的某个午夜,包强夜间巡查时发现一位因家庭矛盾试图伤害自己的老人。虽然被利器吓得头皮发麻,依旧奋不顾身地第一时间冲上去救人。

“老人的脸我至今记得清清楚楚”包强说,“但那时心里就一个念头:这是我的责任。”这样的突发时刻,包强经历了多次。无论是假期深夜,还是电闪雷鸣的暴雨天,每一次,他都毫无迟疑第一时间直抵现场,以行动诠释担当。

在包强的养老职业生涯里,许多老人反复入院,都是包强亲自接送,在生病期间对他们百般呵护。一些有精神疾病的老人在休养区突发异常行为,包强总是挡在最前面保护大家。

不少老人在临终前把后事托付给他,老人走后,他整理老人遗物翻找出大量现金,每一次他都如实登记、如数上交,包强始终认为做人做事要无愧于心。

这样的故事一直在市第三社会福利院里流传着,包强说这既是他年轻时前辈们“传帮带”的言传身教,也是多年来受院内全体同仁的影响。年轻时跟着前辈学给老人擦身、喂饭,前辈说“民政工作就是积德,要把心掏出来”;如今他教新人处理突发状况,总说“别嫌麻烦,多弯一次腰,老人就多一分舒坦”。

现在,包强将“服务”二字植根于心底。“我们做的是为社会弱势群体兜底的工作,要做他们坚实的保障,每一个民政人都应该要守住这个底线,把党和政府的关爱和温暖传递给他们。”

未说出口的告别:将时光镌刻在每片新叶

市第三社会福利院的香樟树又高又大,有些枝丫早已高过四楼的窗台。包强每天都会在树下站一会儿,看阳光透过叶隙落在地上,像撒了一地碎金。“刚来的时候,树干才碗口粗呢。”他伸出手比量着,掌心的纹路与树皮的裂痕竟有几分相似。

距离退休不到900天,他开始用手机记录院里的一切。清晨护理员推着轮椅走过走廊的轱辘声,午后老人们在树下打盹的鼾声,食堂飘来的饭菜香里混着药味,甚至是山茶花绽放的画面。“怕忘了。”他有点不好意思地笑,手机相册里存了几千张照片,最新一张是教新人修老人的收音机,“这些手艺,得留着”。

包强把更多耐心分给了年轻人,教他们给失智老人喂饭要“像哄小孩一样数米粒”,教他们应对突发状况要“先蹲下来,和老人平视着说话”。有次新来的小伙子被发病的老人骂哭,包强拉着他坐在香樟树下:“先站在老人的角度想想。”他拍着小伙子的肩膀,“服务不是做给别人看的,是得搁在心里的。”

阳光穿过叶隙,落在包强鬓角的白发上,亮闪闪的。包强望着远处的山,那里的云正慢慢飘过,他想起自己刚来时,院门口的香樟才到腰际,如今树影婆娑。四十二年,树叶绿了又黄,老人们来了又走,而他早已把根须,悄悄伸进了福利院的每一寸土地——在老人的笑声里,在同事的问候里,在每一朵山茶花绽放的声响里。