在市第三社会福利院第一休养区的走廊上,70岁的特困老人刘强国(化名)拄着助行器,在护理员的陪伴下稳步前行。阳光透过窗户洒在他脸上,映出久违的笑容。谁能想到,数月前,这位天生失语、肢体残疾的孤寡老人还卧床不起,连坐起都成奢望。

从瘫痪在床到重新迈步,这场跨越五个月的生命奇迹,背后是重庆市第三社会福利院休养区、康复医院与护理员团队的深情守护,更是民政人“为民兜底、为爱续航”的生动写照。

紧急救援:第一时间的生命托举

2025年3月的一个清晨,刘强国突发脑梗塞摔倒在地,无法动弹。第一休养区负责人何擎天、张瞻来不及多想,立刻飞奔至现场。这位2018年送入市第三社会福利院的特困老人,天生失语且肢体残疾,无法诉说疼痛,只能用肢体动作传递不适。两位负责人当机立断,轮流抱着他上下车,一路护送至康复医院。

在医院里,沟通成了最大难题。刘强国说不出哪里难受,何擎天与张瞻便全程包办——挂号、开单、缴费、推送检查仪器,抱着他完成全身检查。从CT室到检验科,从一楼到三楼,两人的额头渗出汗水,却始终小心翼翼,生怕加重老人的痛苦。当检查结果显示老人不仅患有多处软组织挫伤,还患上了多发性脑梗塞、脑萎缩、脑供血不足、电解质紊乱等疾病时,市第三社会福利院负责人当即要求:“倾尽所能,全力救治!”

悉心照料:护理员的温情坚守

出院后的刘强国因病肢体活动受限需卧床休养,护理员黎大姐与刘大姐接过了守护的接力棒。她们学着护士的手法,每天为老人做腿部按摩,喂饭、擦身、翻身,将饮食起居照料得无微不至。一次,黎大姐发现刘强国眼神里透着坐起的渴望,便试着减少帮扶,鼓励他自己支撑身体。从最初的颤抖不稳,到后来能自主坐起,老人每一点进步都被她们及时反馈给休养区。

“他想站起来,我们就不能放弃。”抱着这份信念,两位护理员把康复训练融入日常。每天20分钟的腿部按摩从不间断,起身训练从辅助到放手,她们像照顾家人一样,用耐心化解老人的畏难情绪。短短一个月,刘强国竟能自己从床上转移到轮椅上——这个看似微小的跨越,让所有人看到了希望。

专业护航:康复医院的生命接力

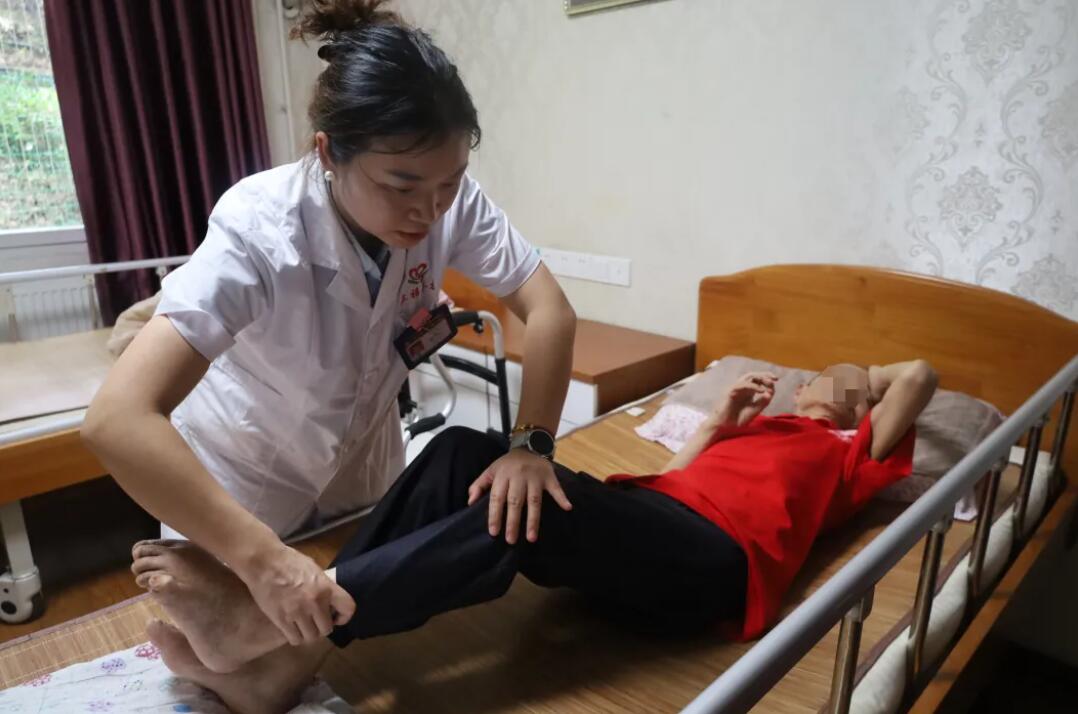

轮椅上的刘强国离“站起来”还有漫长的路。康复理疗科主治医生余欢巡查时注意到他,主动提出制定针灸与理疗方案。“万一能站起来呢?”这句朴素的话,成了康复科全体医护的行动指南。

起初,疼痛让刘强国抗拒治疗,一上理疗床就哭喊不止。余欢自掏腰包买了糖果,每次治疗都轻声安抚,用糖果传递温暖;康复理疗科的医生们轮流为他针灸,一有空就去房间看望他,手把手教护理员针对性按摩技巧;康复训练时,他们蹲在床边示范动作,陪着老人一步一步练习。

无声的刘强国仿佛读懂了这份善意,从抗拒到配合,从被动到主动。两个月后,当他在助行器辅助下迈出第一步时,理疗室里响起了压抑不住的欢呼。余欢说:“看到他脸上重现笑容,所有的辛苦都值了。”

奇迹绽放:民政担当的生动注脚

如今,刘强国不仅能借助拐杖快步行走,天气好时还会在护理员的陪伴下到户外练习。从无法动弹到重获行走能力,这些点滴进步的背后是市第三社会福利院“公益属性、兜底保障”的坚实承诺——从管理人员的紧急响应,到护理员团队的温情照料,再到康复医院的专业护航,环环相扣的守护,织就了一张温暖的生命安全网。

刘强国虽不能言语,却总在行走时对着护理员们露出笑容——这无声的回应,便是对这份坚守最好的礼赞。