为切实保障流浪乞讨等临时遇困人员安全度夏,我市各级民政部门主动作为,扎实推进2025年“夏季送清凉”专项救助行动,通过前置救助关口、强化街面巡查、数字赋能和全链条服务,在炎炎夏日为临时遇困人员撑起“清凉伞”。

“前置救助关口”

织密立体救助网络

高温天气下,江津区救助站里一阵急促的电话铃声响起,电话里传来热心群众焦急的声音“是救助站吗?汽车站旁有人倒地还穿着棉服,情况危急!”,江津区救助站站长李祖亮闻讯,即刻率队赶往现场。从接到求助热线、奔赴现场处置,到安全交托村委会,仅27分钟,一场与高温的生死赛跑圆满结束。

为确保及时发现救助临时遇困人员,我市救助管理机构前置救助关口,布局“实体站+临时点/引导点”立体救助网络。渝北区搭建“20+X”临时救助服务点;九龙坡区在商圈福彩销售站等处设立临时救助点,在镇街党群服务中心设立救助引导点;巴南区升级打造30个“巴HUI 爱·救在身边”救助引导点,构建“1+3+X”15分钟救助响应服务圈。

截至目前,全市救助管理机构在车站、码头、商圈、福彩销售点设立临时救助服务点、引导点131个,有效延伸救助服务触角,实现救助服务从被动响应向主动发现、快速处置转变。

“常态覆盖+联合巡查”

加大街面巡查救助力度

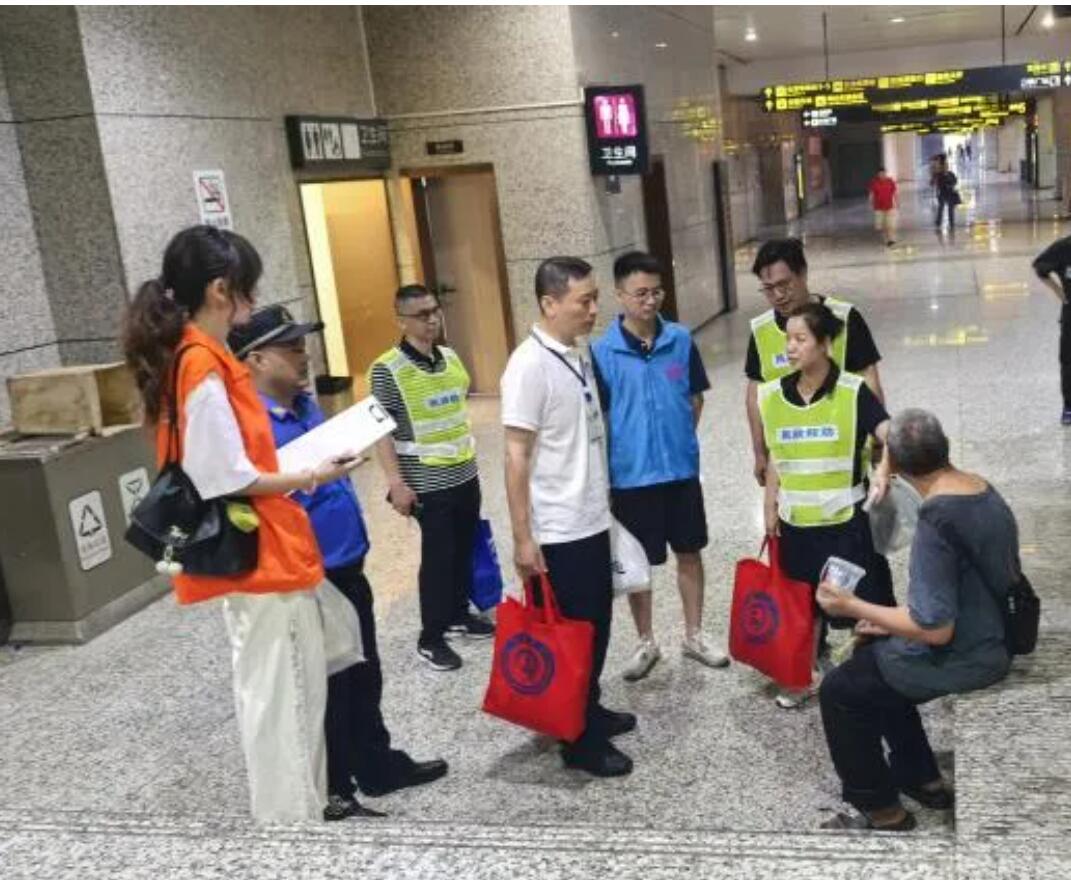

夜晚的重庆火车西站,由市救助站、沙坪坝区救助站、城管及志愿者组成的联合巡查队伍仍在仔细查看各个角落。这只是全市街面常态化联合巡查的一个缩影。

专项行动以来,我市加强内外部协同联动,聚焦车站、码头、桥梁涵洞、地下通道等重点区域,聚焦务工不着、露宿街头、流浪未成年人、疑似精神疾病患者等重点群体,聚焦夜间、极端天气、节假日等重点时段,建立市、区(县)、镇(街)三级“联合巡查+常态覆盖”巡查机制。

市救助站实施“2+N”巡查督导,每周两天固定开展街面巡查督导,在极端天气和重点时段加密巡查督导频次;各区县救助站组建由公安、城管、救助管理站组成的联合巡查队,明确重点区域、时段和响应流程,常态化开展街面巡查。其中,万盛经开区、璧山区、合川区等救助站创新推行“分片包干+错峰巡查”,铜梁区、沙坪坝区等救助站强化夜间巡查。目前已累计开展常态化巡查1479次,联合巡查210次。

“大数据+铁脚板”

提升主动救助精准度

“陈站长,看,那里好像有个老人躺在长椅上,这么热的天气,怕是中暑了。”正在值班的渝北区救助站工作人员陈梦指着接待大厅的监控画面说,陈站长随即带人前往现场,劝导老人入站避暑。渝北区救助站协同区大数据中心,将区域内临时遇困人员常出现、易滞留的5711处视频监控信号接入站内,通过“线上巡查”,实现求助线索准确定位与快速响应。

除此之外,我市积极探索“大数据+铁脚板”的主动发现机制。依托“渝悦救助通”平台,新增流浪救助板块,畅通街面发现报告渠道,构建“群众发现报告—系统推送属地—救助站响应处置”街面救助模式。有效扩大巡查覆盖面,大幅提升街面救助精准度。专项行动期间,通过大数据精准指引,救助站实现“接报即查,查实即救”,累计救助20人次。

“全链条服务”

兜牢返乡归途底线

“您好,请问您叫什么名字?”“您是哪里人?”中年男子只是一个劲儿的点头。这是联合巡查组在火车站巡查时出现的一幕,该男子答非所问、神志不清,无法清楚表达身份信息,疑似精神异常。沙坪坝区救助站随即联系定点医院将该男子送医治疗,待稳定后接回站内开展站内照料、寻亲服务、护送返乡全链条服务。

为提升救助服务效能,我市构建起“主动发现—及时救助(医疗救治)—站内照料—寻亲服务—护送返乡”五环相扣的全链条救助体系,及时救助符合条件的救助对象;突发疾病的及时送医救治;站内打造“清凉驿站”,配备空调、淋浴间、防暑降温药品,于细微处传递温暖关怀;对有返乡需求的救助对象,开通“返乡绿色通道”,快速甄别身份,安排购票或护送返乡,守护街面民生温度。

“夏季送清凉”专项行动启动以来,我市共开展街面巡查1689次,动员社会力量参与达1540人次,街面救助各类遇困人员1650人次,救治危重病人20人次,救助流浪未成年人85人次,劝导进站107人次,有效筑牢高温天气民生保障防线。下一步,我市将持续深化“夏季送清凉”专项行动,以更精准的举措、更温暖的服务兜住兜准兜牢民生底线。